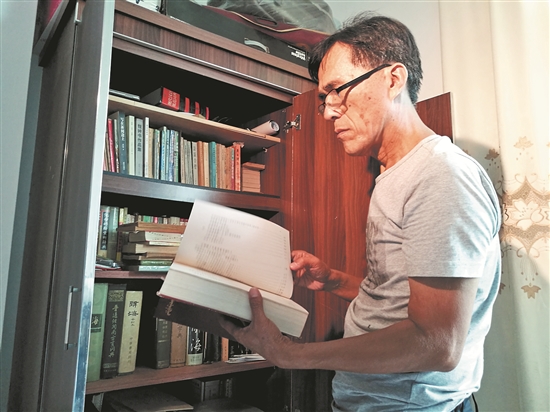

郭廷玺在查找资料

在百崎回族乡,一提起百崎的历史文化,大家都能想到一个人——百崎回族乡文物保护所副所长郭廷玺。他潜心研究百崎回族文化50年,始终以坚定的立场和饱满的热情投入基层文化工作,成为百崎历史文化的“活字典”。本期最美人物,记者探访了这位学风严谨的最美文化工作者——郭廷玺。

编写百崎回族宗谱

郭廷玺今年67岁,因为兴趣使然,他从16岁开始,就着手收集有关百崎乡历史沿革、风情习俗、人物轶事等方面的资料。在他家里,记者看到了由他主编的《百奇郭氏回族宗谱》,该宗谱分为上、中、下三册,共4122页,上册分为谱序卷和仁房卷,中册分为义房卷和礼房卷,下册分为智房卷和信房卷,其中上册的谱序案卷又包括了题词、序言、风俗志、文物志、人物志等内容。如今这本宗谱已成为海内外百崎郭氏宗亲数典认祖、研究历史、地理、社会、民俗等方面的重要参考资料。

“编写宗谱是一项大工程,繁杂而琐碎,涉及千家万户,需要有很大的耐心和很强的责任心。”郭廷玺告诉记者,当时编写族谱时,他并没有什么经验,在承担起这项工作后,他经常跑到图书馆,查阅相关资料,从头开始学怎么编族谱。

据了解,为了编写、编好这一宗谱,郭廷玺通过各种渠道收集整理散落在各家各户的家谱,通过比对不同的版本,参考一些历史文献资料,并联合几个执笔人,一字一句反复多遍核对检查,花了整整五年的时间才编完《百奇郭氏回族宗谱》。

除了主编《百奇郭氏回族宗谱》,50年来,郭廷玺还潜心研究百崎回族的历史文化,他曾在《中国民族报》《福建民族》《泉州晚报》等刊物上发表数十篇有关百崎回族的专题或专版文章;同时为泉州市政协编纂的《泉州与台湾关系文物史迹》《泉州名人故居》等书撰文;配合纪念郑和下西洋600周年,为泉州市港务局及港口协会编纂的《郑和与泉州》《泉州港与海上丝绸之路》等书撰写论文。今年,他开始着手编写《百崎民间传说》,目前,已经收集整理了40余篇当地流传的传说故事。

保护百崎回族乡文物

作为福建省19个少数民族乡中唯一的回族乡,百崎境内现保留的文物古迹有省级文物保护单位——回族郭仲远石棺墓,有新石器时代的音楼山遗迹,有著名景点接官亭、郭氏家庙、郑和堤,还有古风古貌的丧葬、祭祖仪式。

自从担任百崎回族乡文物保护所副所长以来,郭廷玺就积极申报各级文物保护单位,殚精竭虑地做好本乡的文物保护、管理及维修工作。为抢救百崎回族乡的文物,他还在全乡范围内进行一次文物普查,做好拍照登记造册。同时配合上级相关部门进行全国“非遗”普查,搜集整理百崎回族乡的非物质文化遗产。

1994年,百崎回族乡为抗日英雄郭志雄烈士设立纪念室。在纪念室的建设过程中,郭廷玺承担起很大一部分工作。从事迹收集、稿件采编、版面设计以及纪念室的雕像、玻璃安装等方面,他都亲力亲为,严谨把关,不敢马虎。

“历史是严谨的,我们应该尊重历史,郭志雄作为百崎回民的抗日英雄,他的精神值得后人敬仰。”郭廷玺介绍,他在编写郭志雄的生平事迹时,都是一字一句甚至连每个标点符号都是仔细校对。“我觉得对文字严谨的态度既是对先人的尊敬也是对后人的负责。”

该纪念室建成后,先后被台商区定为“爱国主义教育基地”和“国防教育基地”,每逢清明时节均有中小学生、公安、边防、消防官兵前来瞻仰。

推介百崎回族文化

“立足民族特色,推介百崎回民风情民俗,把百崎片区建成沿海大通道边一道亮丽的旅游风景线,使之更适应台商区经济文化建设的需要。”历年来,郭廷玺坚持为各级领导、海内外参观团、中央和地方媒体介绍百崎回族的历史沿革、文物史迹和风情习俗,积极宣传推介百崎回族乡。中央电视台中文国际频道、纪录频道、阿拉伯频道分别摄制的大型纪录片《纪念郑和下西洋600周年》《南海1号》《探寻回族起源》等有关海丝的大型纪录片,均有他介绍百崎回族文化的画面。

而在闲暇之余,郭廷玺还坚持撰文、写诗、作联。他的诗词、对联、谜语、散文、杂文、书法等作品散见于海内外各级报纸、刊物,并多次获奖。

□本报记者 郭慧杰 陈桂生 通讯员 吴银泷

|